アロマテラピーは香りを使った「芳香療法」と呼ばれています。

植物の香り(精油)を使って心身の不調を癒し、

健康維持に役立てる療法です。

アロマテラピーの3つの作用

アロマは心と体に同時に働きかけることでき、

肌への美容効果も期待できるためリラクゼーションマッサージには欠かせません。

心に働く

精油を嗅ぐと「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニン、エンドルフィンや

心を活気づけるアドレナリンなどが分泌されるといわれています。

✓ストレスの緩和

✓情緒の安定

✓不安感の緩和

✓リフレッシュ効果

✓リラクゼーション効果

体に働く

精油に含まれる芳香成分には

薬理作用という薬に似た働きが期待できます。

血液やリンパ液の流れを促したり、

免疫系の強化や体の各器官の働きを向上させる効果が知られています。

✓風邪やインフルエンザの予防

✓肩こり、筋肉痛の緩和

✓冷え性の改善

✓むくみの改善

✓更年期、PMSの緩和

肌に働く

精油成分には肌の調子を整えてスキンケアに役立つものが多数あります。

殺菌消毒作用もあるためニキビや傷のケアにも使えます。

✓エイジングケア

✓乾燥肌ケア

✓ニキビケア

✓やけど、日焼けへのケア

✓水虫へのケア

トリートメントオイルの作り方

精油成分は4つのルートで心と身体に働きかけていきます。

1.嗅覚から脳へ

2.皮膚から血液へ

3.呼吸器から血液へ

4.消化器から血液へ

アロマトリートメントで使用した場合は主に「嗅覚」と「皮膚」から精油成分が心と身体に働きかけます。

ではどのように使用していくのでしょうか。

①ブレンドする精油を選ぶ

精油は種類も多く迷うかもしれませんが

求める効果や直感的な香りの好みで選びましょう。

①使用目的を決める

②目的を決めた精油の中でその日の好みの香りで選びメインの精油を決める

③メインの精油と作用が似ている精油や補助をするような精油を選ぶ

精油には鎮静作用や鎮痛作用などの薬のもつ作用と同じような働きをするものもありますので気になる症状に合わせて選びましょう。

症状別精油例

【肩こり】

ラベンダー、スイートマージョラム、ユーカリ、レモングラス、レモン、ローズオットー、

ローズマリー、ジュニパーベリー、ベルガモット、ネロリ など

【冷え】

ローズマリー、ジュニパーベリー、ラベンダー、ゼラニウム など

【頭痛】

ラベンダー、ペパーミント、ユーカリ、ベルガモット、ティートリー など

【腰痛】

ラベンダー、ユーカリ、ローズマリー、レモングラス、ジュニパーベリー、ペパーミント など

【筋肉痛】

ローズマリー、ペパーミント、ユーカリ、レモングラス、ラベンダー、ジュニパーベリー、

スイートマージョラム、ゼラニウム など

【花粉症】

ペパーミント、ユーカリ、ラベンダー、レモン など

【便秘】

カモミールローマン、スイートマージョラム、ローズオットー、ローズマリー、

ペパーミント、レモングラス、オレンジスイート など

【風邪のひき始め】

ジュニパーベリー、ユーカリ、ラベンダー、ペパーミント、ティートリー

【咳】

ユーカリ、ラベンダー など

【のどの痛み】

ティートリー、ユーカリ、ラベンダー、ミルラ、サイプレス など

【鼻づまり】

ユーカリ、ペパーミント など

【不眠】

ラベンダー、ローズオットー、ネロリ、スイートマージョラム、ベルガモット、

ユーカリ、ゼラニウム、イランイラン など

【元気がない】

ローズマリー、ペパーミント、レモン、ベルガモット など

【イライラ、不安】

ラベンダー、カモミールローマン、ローズオットー、スイートマージョラム、

ティートリー、ベルガモット、レモン、ネロリ、ゼラニウム、フランキンセンス など

【生理痛、PMS】

ジュニパーベリー、ゼラニウム、イランイラン、ローズオットー、

ラベンダー、クラリセージ など

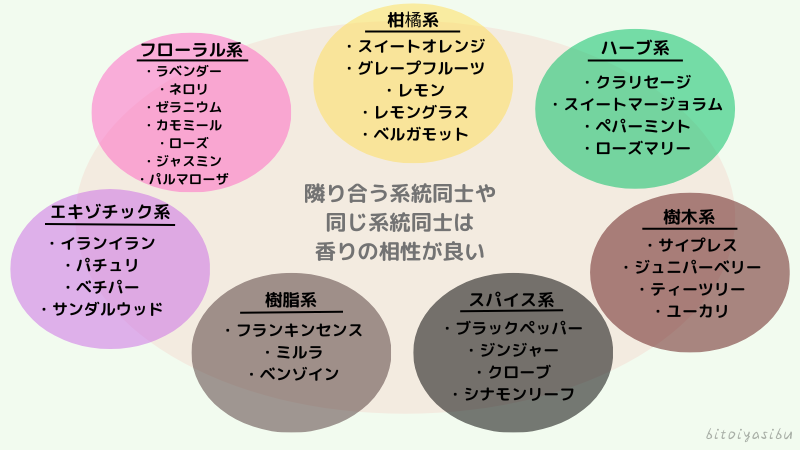

数種類の精油をブレンドする際に何が良いか分からないときは

こちらの図を参考にしてみてください。

②キャリアオイルを選ぶ

精油は原液のままでは安全ではないため、希釈する材料(基材)を用いて薄めて使用します。

アロマトリートメントに使用する基材は、植物由来の油性基材が多くキャリアオイル、ベースオイルと呼ばれています。

キャリアオイルは「精油成分を運ぶオイル」という意味です。

そのため精油の浸透においては最も重要と言えるものなのです。

〇スイートアーモンド油

古くから化粧品の材料として用いられている

〇オリーブ油

美容や医療の分野で広く用いられている

〇マカデミアナッツ油

主成分のパルミトレイン酸は皮脂の構成に近く、スキンケアによく使用される

〇ホホバ油

ロウに分類され、油脂ではなく低温で固まることがある

〇植物性スクワラン

植物性油脂ではなくオリーブ油などに由来する炭化水素を還元して得られる

植物油は酸化しやすいため

・フタをしっかりと閉める

・直射日光の当たる場所や湿度の高いところを避ける

・冷暗所で保管する

③ブレンドする

ブレンドするとき、精油の揮発度を考慮して

揮発が速いものと遅いものをバランスよく配合するとことはテクニックのひとつです。

最も揮発が速く、つけた直後から立ち上がり、ブレンドを印象づけ、インパクトを与える。

柑橘系、草や葉の精油の多くはトップノートです。

中間の香りで持続時間は30分~2時間ほど。

ミドルノートはブレンドの心臓部です。

ローズやジャスミンなど花の香りのほとんどはミドルからややベースノート寄りの揮発度を示します。

揮発が最も遅く2時間から半日ほど香りが持続します。

ブレンド全体の香りが持続し、持ちがよくなるので保留剤として1種類は必要です。

木の香りや樹脂の香りがここに入ります。

一応の目安としてトップ:ミドル:ベースを2:2:1にしてみましょう。

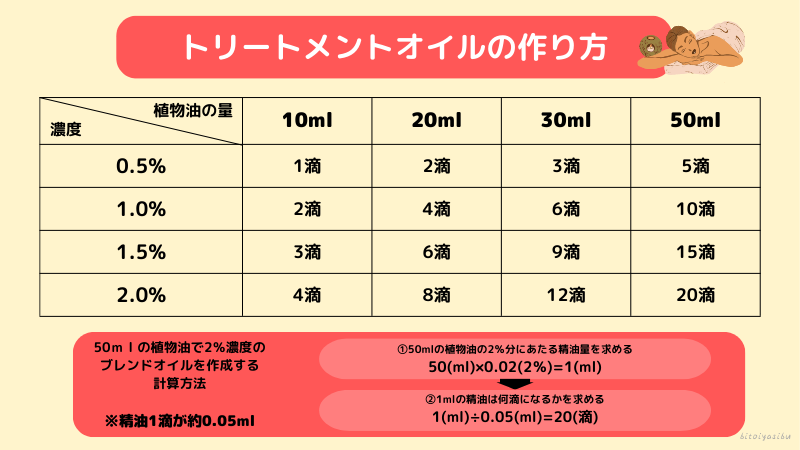

希釈濃度はトリートメントオイルを作る際に、植物油の量に対して精油を何%入れるかを表します。

効果を求めるために濃度が高すぎてしまうと逆に皮膚刺激を与えてしまったり

気分を悪くしてしまったり悪影響を及ぼす場合がありますので

適切な濃度で使用しましょう。

基材の量に対して1~2%の割合で精油を加えるのが基本ですが、以下の人は注意をしましょう。

・敏感肌の人

・持病のある人

・常用薬のある人

・子ども

使用する場合には、もう少し薄めにしましょう。

コメント